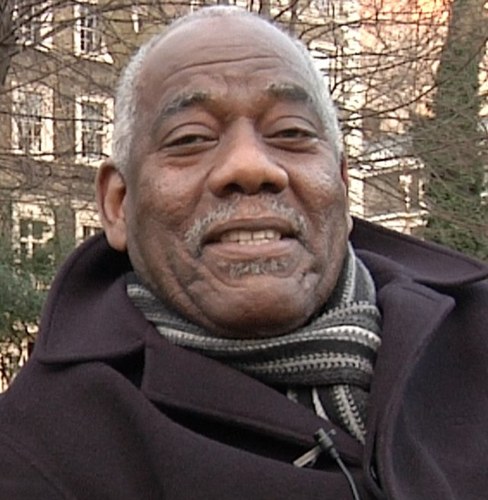

Por ANTÓNIO RODRIGUES (TEXTO), ANA BRÍGIDA (FOTOS)

O artista fala da arte de escrever crónicas, dos Buraka, de moda e da necessidade de contar uma nova história de África.

Três anos depois de ter editado a sua primeira colectânea de contos, intitulada Estórias de Amor para Meninos de Cor, Kalaf Epalanga volta a publicar uma nova colecção de crónicas. Desta vez, o novo livro traz um título ainda mais irónico e junta aos textos escritos para o jornal português Público, os artigos que escreveu para o Rede Angola, onde publica desde o primeiro número deste jornal. Chama-se O Angolano que Comprou Lisboa (Por Metade do Preço) e, tal como o primeiro, sai com a chancela da Caminho.

Apanhei um texto seu sobre outra pessoa, em que escrevia: “gosto de textos acessíveis mas que sejam corajosos e que nos interrogam, com alguém a assumir sem problemas a sua condição questionando a realidade à sua volta.” Também pensa isso sobre os seus próprios textos?

Absolutamente!

Gosta de ser simples e directo naquilo que escreve?

Eu quando escrevo, penso sempre naquelas pessoas que não têm o gosto da leitura. Esse é o meu objectivo, cativar quem não tem o hábito de comprar livros. Então, na minha escrita, tento sempre simplificá-la, encontrar aquele tom coloquial tendo em conta as regras do formato a adoptar.

Preocupa-se mais em atingir o maior número de pessoas possível do que com a qualidade literária dos seus textos?

Não, não, pelo contrário. Penso sempre quais foram os livros que me cativaram, quais foram os livros que me deram a necessidade de escrever? Muita literatura americana, muita literatura brasileira, Jorge Amado – esses foram os escritores que me emocionaram o suficiente para poder dizer “ok, também quero contar as minhas próprias histórias”. No caso do Jorge Amado, a escrita dele é muito simples não é? Pertence àquela geração que não tinha medo, no rescaldo do Machado de Assis, que promovia a literatura brasileira, a voz brasileira na literatura e as novas linguagens, as novas formas de abordar os temas. Outros escritores que me impressionaram bastante não escrevem histórias complexas – são complexas no sentido humano mas não complexas no sentido do convite à leitura. Escreveram textos que provavelmente um analfabeto, se as ouvisse contar, iria achar cativantes. E na minha escrita também tenho essa preocupação. Se eu vou pegar nesses textos brasileiros para um tio que vive num campo distante do Huambo, como é que essa pessoa irá entender essas histórias? Eu penso muito nisso quando escrevo.

“Esse é o meu objectivo, cativar quem não tem o hábito de comprar livros”

Também se diz que a simplicidade custa muito, isso quer dizer que trabalha muito o texto?

Quando escrevo poemas para canções, a minha preocupação é ter a palavra ao serviço da melodia e do sentimento que o cantor quer. Ou seja, a palavra deixa de ser importante e é simplesmente aquilo que ela representa ou como nos soa. Aí as minhas preocupações são outras e esse poder de síntese, é uma coisa que nem sempre consigo. É um exercício que tenho vindo a fazer, daí gostar bastante da crónica. Muitas das minhas crónicas, não vou dizer quais são, têm cunhos de ficção. Muita vez, pego num facto e giro à volta dele, construindo uma história que é ficção para discutir e abordar um facto específico do nosso quotidiano ou da nossa história. É muito comum, faço-o muito, até porque quando comecei a escrever textos já sabia que este livro ia ser publicado. Chegava a certos lugares onde tinha uma boa ideia e precisava de uma história… Por exemplo, o “Banho de Caneca”. Eu tinha esse conceito presente mas construí aquela história com várias situações, com muito da minha infância mas também da infância de outras pessoas, de encontro a um sentimento geral e à maneira como nós nos relacionamos com o banho de caneca. Bem, não sei se consegui, tenho de falar com angolanos que tenham essa experiência para saber se cheguei perto dessa imagem. E há outras histórias. Há, por exemplo, a minha relação com a kizomba está muito presente neste livro. Eu conto uma história, passou-se há tanto tempo atrás. De facto, eu trabalhei numa discoteca africana, dancei com uma rapariga que na realidade dançava maravilhosamente bem. Isso são os factos, depois toda a envolvência…

E era loura de Loures? Ou não era?

Era loura. Não sei se era de Loures! Sei que era de um subúrbio qualquer, não sei o subúrbio específico mas isso não é importante, obviamente. Loura de Loures, até pela melodia das palavras, não é? Não interessa de onde é. Podia ser de Chelas, podia ser de Sacavém, mas alguma coisa naquelas palavras Loures, loura, me fascinou naquele momento e coloquei-as.

Ou seja, há coisas que existem e depois preenche…

Preencho os vazios com essas coisas. Às vezes sou fiel ao formato crónica, mas me dou a liberdade de extravasar, de fugir noutras direcções. Muitas vezes o mais importante é a imagem que se cria do que propriamente as palavras que colocaste para chegar àquela imagem.

Tem um método para escrever ou é muito caótico na forma como aborda cada crónica?

Depende. É raro mas aconteceu chegar completamente vazio e no primeiro parágrafo descobrir o texto. Vai-se descrevendo uma conversa e acaba-se por descobrir. Por exemplo, lembro-me de uma história que falava de um encontro com um africano, um antigo colega do liceu, deve ter saído no Rede. Sentou-me no bar, puxou de uma cerveja e começámos a falar muito sobre essa questão, esse encontro existiu, mas eram mais pessoas, reuni um grupo de cinco ou seis pessoas, nenhuma delas foi meu colega de escola mas aquela conversa teve lugar, aquela discussão teve lugar. Se eu cronicasse um debate, nunca mais iria acabar, o facto de ter reunido essas cinco pessoas numa só ajudou-me a chegar mais perto, mais directo do assunto que queria abordar – essa coisa dos agentes culturais, se estamos ou não estamos a fazer a coisa certa…ou a cativar as comunidades envolventes e a opinião pública. Eu discuto muito sobre isso. Sobre o papel que um músico tem na formação de opiniões. Eu sou muito desconfiado, como muitos artistas. Há um factor que afasta o artista da verdade, que é o ego! É um factor muito presente em quase todos os artistas. E, nesse sentido, eu me pergunto se nós artistas, especialmente das artes mais, entre aspas, “nobres”, se estamos a ir de encontro a necessidades da nossa comunidade ou se só estamos a alimentar o nosso próprio ego. Sair da tua redoma, do teu pedestal de artista e te colocares realmente num plano onde fazes a pergunta certa: é ou não é importante estarmos a dar Shakespeare a um público que nunca foi ao teatro ou não está acostumado a ir ao teatro? Quais são, na verdade, as histórias que são importantes contar na nossa comunidade, não é?

Tem medo que aquilo que acha importante, não seja realmente o importante?

Aquilo que seja necessário. Importante é. Skakespeare, Tennessee Williams são importantes. Tudo é importante. É arte, é cultura. É importante. Mas pode não ser necessário. E isso é o que me pergunto muito. É uma preocupação que partilho com os meus pares, partilho com os agentes culturais que dividem o mesmo espaço que eu. A de estar ao serviço de uma ideia que é maior do que nós.

“Não tenho medo do meu ego”

E do seu ego, tem medo?

Não, não tenho medo do meu ego! Sei que o meu ego é útil em algumas circunstâncias e é prejudicial noutras. Para mim, o que é importante é estar consciente, saber exactamente o que é preciso. Têm-me perguntado muito nas entrevistas a propósito do livro, “como é voltar a Angola?” E eu digo, “é muito simples, quando estou em Angola tento ser o mais anónimo possível”. Porque já não vou com tanta frequência, logo, a minha preocupação maior é ouvir. E, depois, se começar a me comportar como artista, a deixar o meu ego dominar as relações inter-pessoais, vou chegar ao ponto em que estarei a entreter e não estarei a absorver. E, para mim, é mais útil a segunda posição. Se me impuser como artista, e não como homem, como ser, como pessoa, irmão, amigo, se não for essa a relação que eu estabeleça com as pessoas, dificilmente consigo chegar a boas histórias, e a sentimentos genuínos.

Precisa dessas histórias e desses sentimentos genuínos, até para alimentar a tua própria arte?

Exacto. Todo o artista precisa disso.

Noto que há uma grande evolução na sua escrita desde o primeiro livro, desde as primeiras crónicas no Público, sente isso não é? Sente que já ganhou mão?

Estou no caminho, estou no processo. Mas, sim, estou muito mais seguro, aprendi algumas coisas. Aprendi, por exemplo, a resumir. Saber juntar só o essencial.

Lembro-me das primeiras crónicas, sentia que havia uma certa ingenuidade na forma como escrevia.

Absolutamente. Tento manter essa ingenuidade, tento não a perder. Tento chegar perto das pessoas que realmente não se interessariam. Isso porquê? Porque me apercebi que as pessoas vinham ter comigo. E ainda acontece muito, vêm ter comigo por causa daquilo que escrevo, e não tanto por causa da música que faço. O facto de me expor daquela forma e de ter esse discurso quase coloquial na minha escrita, faz com que as pessoas sintam liberdade de vir conversar comigo.

Como se estivesse a comunicar com elas directamente.

Exactamente. E isso, para mim, é uma das coisas que mais me fascinam nessa viagem de escrever para os jornais. Na música, as pessoas podem dizer “ah, o gajo dos Buraka Som Sistema escreve sobre isso”. Mas, na escrita, a pessoa vem directamente. Porque a música que eu faço, em última instância, é uma música esquisita.

Agora que está a escrever para dois sítios diferentes, e para dois públicos diferentes, também tem essa preocupação de ter uma escrita diferente para o Rede Angola e para o Público?

Tenho de dividir por assuntos. Há questões universais, há questões sociológicas, há questões económicas que ligam os dois territórios. Eu acho interessante partilhá-las num ambiente mais alargado. Mas há outros assuntos que não. Eu não me sinto cronista, sou um cronista em formação. Sei que vou continuar a me ver como tal, mas para já é um sítio que tenho tido algum prazer em estar. Quando comecei na música e me deparei com o facto de não existirem pessoas com o meu background cultural – e que tivessem vindo do sítio de onde vim – a se interessarem, a operarem, em circuitos como a música electrónica, o jazz, a cultura popular, desde o rock ao cinema. O facto de ser visto como minoria, de me ver como minoria e ser minoria de facto, de muitas vezes ser o único negro na sala, fez com que abraçasse o sentido da responsabilidade, embora ninguém me tenha obrigado a nada, de trazer um ponto de vista diferente.

Por exemplo, hoje eu acho importante discutir e falar sobre kizomba, sobre o aspecto social da kizomba. Não sou um dançarino brilhante, longe de ser, nem canto bem, nem escrevo para kizomba, mas acho fascinante o aspecto social da kizomba. E como ninguém está hoje a falar sobre esse assunto, eu me coloco essa responsabilidade. Acho importante analisar as coisas e olhar para a Kizomba como um género musical que está a juntar comunidades, a juntar pessoas sem as armadilhas da lusofonia. Porque na Kizomba precisas de dar o abraço a alguém e nesse ponto não há propriamente lugar a discussões políticas. Há uma entrega que é genuína, que é humana. É isso que me atrai na Kizomba. E, depois, está o olhar no contexto global, ver como a comunidade afro-americana é vista no mundo. Como a comunidade tem vindo a crescer, não só politicamente, também economicamente. E, depois, posto em contexto com a nossa realidade, a nossa realidade na Europa. Eu encontro muitos actores europeus, pessoas nas mesmas circunstâncias que nós, ou que emigraram, ou que nasceram num outro país europeu – para muita gente, a ideia de regressar a África está presente; e há um bom número de pessoas que não está preocupada com esse assunto, que quer construir uma identidade. É europeia negra, aqui. Acho isso fascinante.

Estabeleceu para si que, como cronista, fala de determinados temas.

Exacto. Sem dúvida. E isso veio por experiência. Podia estar a comentar todas as notícias que saem no jornal. Estava a andar de táxi e ouvi o discurso do [Ricardo] Salgado. Havia ali assuntos que acho interessantes, podia estar a abordá-los, mas acho que há cronistas que o fazem muito melhor do que eu. E o contrário não acontece, não é? Não há tantos cronistas a conseguir falar de Angola. O facto de eu, pelas circunstâncias em que me encontro, circular e trabalhar sobre um género musical que deriva da kizomba, o kuduro, coloca-me numa posição privilegiada. Eu estou em contacto directo, conheço quais são os intervenientes desse género. Essa realidade é-me próxima, bastante próxima.

“Eu não me sinto cronista, sou um cronista em formação”

A possibilidade de escrever para o Rede Angola pode ser uma oportunidade de ter uma voz em Angola também?

Eu vejo mais ao contrário. Eu acho que escrever para o Rede é uma oportunidade de o Rede expor uma voz angolana no mundo. Ok, o Rede é muito consumido em Angola, mas a minha preocupação maior é ao contrário, quando o Rede começar a ser uma voz de angolanos a analisar a sociedade americana, por exemplo, da forma como as nossas políticas e democracias estão a evoluir em África! Começar a analisar um aspecto interessante, o facto de, pela primeira vez na nossa História – até foi o Agualusa que me levantou essa questão -, todos os países de expressão portuguesa incluindo Timor estarem em paz. Não há nenhum conflito, há questões sociais por resolver, mas não há um conflito armado neste momento. E isso é novo. O que é que isso representa para o mundo, essa estabilidade social? A nossa história, a história dos negros, é toda ela construída em retalhos, baseada na oralidade, logo não temos tantos documentos para sustentar o nosso pensamento. Temos de recorrer ao pensamento europeu, ao pensamento ocidental para construir a nossa própria história. E ao fazer isso, temos de filtrar algumas coisas, temos de desconfiar daqueles documentos, a verdade que está presente naqueles documentos, e cabe a nós todos em África, e à sua diáspora espalhada pelo mundo, resgatar esses momentos para tentar reconstruir o mais fiel possível aquilo que foi a nossa presença no Ocidente, a nossa presença no Novo Mundo.

Uma das importâncias dessa história fragmentada, e a consequência disso, é o que estamos a ver nas ruas dos Estados Unidos. O Movimento do Direitos Cívicos como o W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey, Martin Luther King e outros, todos esses pensadores e essas personalidades da História americana, trabalharam bastante para constituir e devolver a dignidade àquela comunidade, mas chegam a um ponto que o discurso deles pára. Não há mais. E a partir daquele ponto, o resto é desgraça, miséria, é crime, não é?

Olhando a História como nos é contada, há uma divisão muito clara entre vencedores e vencidos. E os vencidos têm de se subjugar e aceitar as leis do vencedor. É isso a forma como eu interpreto as tensões raciais nos EUA. O vencido tem de aceitar que é assim que as coisas têm de ser. E eu acho que saímos todos a perder, somos todos perdedores. A partir do momento em que um homem escraviza, subjuga, outro homem ou outro ser aos seus ideais, aos seus conceitos morais, não há nada mais violento, estão a eliminar toda a dignidade da outra pessoa.

Os perigos de não confrontar essas realidades, de não exigirmos de nós próprios uma abordagem um pouquinho mais acutilante e clara sobre qual foi o nosso papel na história da formação do mundo, o que representou realmente os Descobrimentos, o que é que foi realmente o nosso contributo, o facto de não existir um discurso um pouco mais humanizado, um pouco mais generoso em relação a esse aspecto da nossa história é que nos condiciona enquanto seres humanos.

Em que aspecto é que, por exemplo, a questão das reparações da escravatura seriam importantes…

Não acho que seria praticável. Poderíamos tentar, mas não iríamos construir nada de muito positivo. Agora, o que eu acho que era importante era revermos os nossos manuais escolares, por exemplo. Era rever a nossa história. Isso acho importante. Como o exemplo alemão em relação ao Holocausto dos judeus. O investimento que eles fazem em educação é extraordinário. E nós não fizemos, não investimos da mesma forma em educar, em mostrar realmente o quão mau é escravizar outra pessoa. Há bastante matéria editada sobre esse assunto, mas, no Ensino Secundário, no ponto mais importante da formação do indivíduo que é a adolescência, não há argumentos suficientes para equilibrar a balança. E, como é hábito, se não começas a criar desde a base, senão começas a apontar os erros e os crimes que se cometeram, o que vai acontecer é que vais ter pessoas formadas com os mesmos estigmas herdados das gerações anteriores. Já não vais conseguir olhar para África, não vais conseguir olhar para os negros com um olhar mais humanizado.

“Eu acho que há um pensamento africano, uma filosofia, só que ela não é promovida, não é levada em conta”

Desde que chegou em 1995, notou uma evolução na sociedade portuguesa em relação a isso?

Eu acho que há um pensamento africano, uma filosofia, só que ela não é promovida, não é levada em conta. De certa forma, se reparar, a relação entre negros e brancos, em Portugal, começa realmente a ser mais equilibrada, a partir da segunda metade dos anos 1990, a partir do momento em que os jovens da segunda geração, ou os recém-chegados, começaram a olhar para si noutra perspectiva. E não posso anular a influência americana nessa mudança de pensamento, de mudança de comportamento. A América negra devolveu dignidade aos negros, principalmente aos negros na Europa. Sem sombra de dúvida. O que tenho vindo a observar é a forma como essa nova economia africana, o modo como ela começa a surgir no ocidente. Angolanos, nigerianos, como é que eles começam a vir para o Ocidente e a atitude com que vêem o Ocidente vai mudar a forma como o negro na Europa e nas suas diásporas se vai comportar. Quando os Nkrumah e os Lumumbas e outros começaram a ir para as Nações Unidas, os negros americanos começaram a olhar para África de outra maneira. Antes disso havia uma cisão, um distanciamento tremendo ente os afro-americanos e os africanos no continente. Da mesma forma, por arrasto, na Europa foi só nos anos 1960, 1970, que essa visão começou a mudar. É muito recente. Começámos a ver nações a erguer-se, a procurarem soluções de emancipação e de independência. E isso influencia as pessoas. Houve pessoas que pegaram nas suas malas e foram lutar, juntaram-se ao MPLA para lutar pela libertação, muitas delas brancas.

Jovens nações a tentar construir-se?

A tentar construir-se. E a primeira coisa que vai acontecer é que essas nações vão olhar para o imediato. Não vamos esquecer que muito desse período foi passado com guerras civis, com a Guerra Fria que condicionou bastante o continente africano. Foram os impérios, as guerras civis, a guerra fria e depois a subdivisão entre russos e americanos. Só muito recentemente é que nos livrámos dessas amarras, mas ainda não nos livrámos totalmente, as sombras que ainda estão presentes. Se pensarmos e analisarmos as coisas de forma prática, o pensamento africano, essa inteligência africana ainda está em formação. O posicionamento intelectual africano ainda está em formação, muito recente – somos muito jovens não é?

Estão a dar os primeiros passos…

A dar os primeiros passos… O direito ao voto é muito recente, as democracias efectivas em África são coisa recente, tão recente que até as que funcionam bem não têm ainda essa habituação necessária para começar a olhar para as outras nações e dizer «estamos a criar estabilidade africana, de norte a sul, precisamos que haja realmente uma União Africana, efectiva”. Os nossos líderes vão ter que lidar com os problemas de uma maneira um pouquinho mais consistente e objectiva, as epidemias que existem, as crises de energia, a educação. A partir do momento que aquele continente se torna estável, há uma circulação da informação, há uma troca de informação que nunca existiu. Conto pelas mãos os países africanos que conheço. Conheço mais a Europa e a América do que a África. É muito mais fácil e rápido viajar para a Europa do que viajar em África. Nós não nos conhecemos uns aos outros, conhecemo-nos mal, muito mal. Curiosamente, existia uma possibilidade maior na época das lutas de libertação, por uma causa comum contra um inimigo comum. Precisamos de voltar a encontrar uma plataforma comum para reconhecer que não estamos longe e qual é o pensamento africano e qual é o nosso papel no mundo. Que valores vamos promover?

Via-se hoje a ter um papel activo em Angola? A viver lá?

Não estou a ver o meu papel. (risos) Eu só tenho de escrever. Escrever é o meu propósito maior.

Veio para Lisboa estudar com intenção de voltar para Angola, em que momento é decidiu que não ia regressar?

A ideia de regressar está sempre presente. Mas a partir do momento em que me tornei músico profissional e assumi responsabilidades – quando olhamos para um músico e o vemos num palco é apenas um, ou dois ou cinco, mas não, atrás há estruturas que estão montadas e famílias que são alimentadas por essas estruturas, só no caso do Buraka são para aí, directamente, 18 pessoas. Logo, se tens uma responsabilidade como músico de uma certa ordem, não consegues desligar a ficha e dizer “ah, ok, meus senhores, foi muito giro mas vou para o meu país!” Ou “vou mudar de cidade”.

Reparei no documentário Off the Beaten Track que não tem passaporte português…

Não, já tenho.

Já tem passaporte português…

Sim, porque estou aqui há anos suficientes. (Risos.)

Pois, a questão era exactamente essa. Está cá há anos suficientes para o ter, não percebi porque é que não o tinha já!

Não havia nenhuma razão especial. Só tinha de estar aqui aquele número suficiente de anos como residente. Questões burocráticas, nomeadamente, como pagar impostos. Depois, eram os assentos de nascimento e coisas do género, reconhecimentos, tens de ir a Angola, reconhecer no ministério dos Negócios Estrangeiros, notários. Toda essa operação leva algum tempo e isso estava exactamente a acontecer no momento do pico da minha actividade como músico. Foi pacífico uma vez reunidos todos os documentos.

“Sou um benguelense lisboeta”

Hoje sente-se mais lisboeta que benguelense?

Sinto-me bastante lisboeta porque gosto de ser lisboeta porque aqui sou confrontado com todas as Áfricas que falam português. Porque aqui estou próximo do Brasil. A localização geográfica de Lisboa é muito especial, muito única. E gosto de conhecer esse território, de estar neste território exactamente por sentir que a partir de Benguela não estaria tão perto dos cabo-verdianos, dos moçambicanos, que não sendo muito numerosos dá para manter uma relação de substância muito próxima com a comunidade. Com os guineenses, eu admiro muito os guineenses, porque acho que temos de aprender com os guineenses – são contadores de histórias natos. Não perdemos muito tempo a ouvi-los mas eles têm histórias incríveis, uma experiência, uma vivência muito rica. Eu não teria essa sorte estando em Benguela. Agora, eu sou benguelense lisboeta. Sou um benguelense em Lisboa.

O que há em si de Benguela?

Há, para já, a calma e a paciência. Não tenho urgência. Por exemplo, uma coisa que contrasta com os luandenses. Mais calmos que os benguelenses só, talvez, os do Huambo.

A determinada altura neste livro diz que é um órfão cultural. Sente isso? Eu via-o mais como um filho de todas as culturas do que como um órfão cultural.

Quando digo órfão cultural, referia-me essencialmente…

Àquela ideia de que não está em Angola a receber as coisas da cultura angolana directamente?

Sim, a ideia da diáspora. A ideia dessa história fragmentada, a história africana fragmentada, ou seja, vamos muitas vezes, como muitos órfãos, atrás de qualquer pedaço, qualquer retalho, qualquer vestígio da nossa origem. Atiras-te a ela com uma ferocidade diferente de quem tem isso presente.

“Estou a tentar ao máximo recolher, restituir, estabelecer o percurso que percorremos, saber qual foi o meu, o nosso, contributo no mundo”

E sente isso quando volta a Angola?

Não, eu sinto isso no mundo. Estou a tentar ao máximo recolher, restituir, estabelecer o percurso que percorremos, saber qual foi o meu, o nosso, contributo no mundo. Somos tão pobres, coitados, assim que o nosso contributo no mundo foi tão desnecessário que o único valor que tínhamos era plantar cana-de-açúcar e recolher algodão? Não é? Eu me pergunto sobre isso. Se não é só isso, então vou atrás de mais, vou em busca…

Por exemplo, na escrita das crónicas, se calhar mais para o Rede, essa necessidade do linguajar coloquial e de utilizar as palavras do jargão normal de quem vive em Angola. Quando volta tenta absorver as novas palavras?

Não, não precisas disso. Basta estarem dois angolanos, para veres a forma como nós construímos as frases. Uma forma particular, que é nossa. Basta estarem dois angolanos para “entrares”. Não precisa de mais. Basta mudares a cassete.

Embora não viva em Angola, a sua voz está lá?

Sim, mas não me sinto menos angolano por viver fora de Angola. Longe disso. Sempre que preciso ou sempre que sinto saudades meto-me no avião e vou para lá. Tenho a sorte de poder fazer isso. Só não vou mais porque não tenho tempo. (Risos.) Não consigo. Tenho toda a liberdade do mundo mas, de facto, preciso de estar todas as semanas num país diferente. A minha vida é assim.

Quando falava na sua voz lá, falava literalmente. Tem feito muitos anúncios para Angola e tem colocado voz para…

Mas é no sentido anónimo.

E continua a fazer muitos ainda?

Não, não dá tempo. Quando estou em Lisboa e me perguntam se tenho tempo, vou. Mas, por exemplo, não vou a castings. Não faço esse tipo de coisas. Se vêm é porque ouviram ou viram alguma coisa que se adequa ao produto que eles querem. Mas é profundamente anónimo, se estivesse a ser pago seria por outra tabela.

Como é que consegue conciliar uma agenda tão carregada de coisas diferentes? Ou quer mesmo que essa agenda seja carregada?

Não. Adorava poder parar e só me dedicar à escrita… Mas interessa-me o que ainda não foi feito. A música começou com a ideia de trazer aquilo que ainda não tinha sido feito. Trazer aquilo que se fazia no Mussulo, em Luanda, no Kudissanga, na linha de Sintra, em Santo António dos Cavaleiros, na linha de Cascais. O que se passava na comunidade africana na Amadora, o que é muito importante nessa equação. Isso não estava presente no Lux, ou quando ia ao Sudoeste; não estava presente no Coliseu, não estava presente para a comunidade de música electrónica. No techno, não estava presente. Essa presença não estava onde eu circulava em 1998, essa música não estava lá. Já estava em Lisboa, há muito tempo até, mas não estava lá. Em 2004, não estava lá! A partir do momento em que comecei a viajar e comecei a ir para Londres e comecei a ver o papel, a maneira como a comunidade afro-caribenha ou africana estava presente no Fabric, estava presente no Minister Sound, estava presente em Notting Hill e em todas as esferas culturais da cidade, eu me perguntei: “Por que não está isto presente em Lisboa também?” Não é que não havia presença de África, havia de facto, mas não em todas as esferas. Ainda hoje não temos uma presença substancial na televisão…

Sim, é verdade…

Olhando para a música como eu a vejo, não vejo géneros, vejo combinações, vejo possibilidades e, nesse sentido, encontrei os cúmplices necessários e o resultado está aqui. Hoje já é mais plural, está diferente.

Vi no documentário uma coisa interessante, acho que era o Branko a falar, em que ele dizia que, embora não tendo estado na génese dos Buraka, foi fundamental na concepção do grupo. Ou seja, na ideia…

Eu não fazia beats, não faço. Eu não sou um músico de mão-cheia, eu trabalho com música. Os Buraka, na sua génese, são beatmakers. Pegam num computador e constroem uma canção. O Buraka é muito conceptual, nós conceptualizamos muito, conversamos, debatemos. Porque é que vamos naquela direcção e não nesta? Ir para aquela direcção é importante? O que é que queremos dizer? E, nesse exercício, eu estou desde o dia 1. Eu fazia parte da comitiva que foi à Praça de Espanha pegar em pilhas e pilhas de discos de kuduro e parou para ouvir aquilo tudo. De ponta a ponta. Estava no dia 1, nas primeiras noites do Mercado. Foi curioso, tínhamos essas canções e tocámos no Lux (em Lisboa) e na Casa da Música (no Porto). Tocámos aquelas canções, não eram muitas. Tocámos e havia realmente alguma coisa que mudou nas pessoas quando ouviram aquilo. Era a primeira vez que vi aquele tipo de música a ser tocada no Lux e no dia seguinte na Casa da Música. Música que realmente vinha dos subúrbios de Luanda via Lisboa. E a partir do momento que tocámos aquilo, veio aquela ideia de familiaridade, quando alguém sabe o que aquilo é mas nunca foi confrontado com tal.

E desde o princípio que os Buraka são pensados para fora?

O diálogo que começámos a estabelecer era com músicos brasileiros, para fazer a mesma coisa que nós noutro contexto. Em Inglaterra, Brasil e América. Não é à toa que é a equação desde o início. O diálogo a estabelecer era com essas pessoas. Não estávamos a fazer música para tocar em Luanda ou ser aceites pela comunidade de África. Nós estávamos a fazer música que gostávamos e precisava de ser dialogada num plano global. Para bem e para mal. Há coisas que se perderam nesse processo mas para nós…

“Tento fazer música para arrancar emoções às pessoas”

É curioso que Buraka é uma música muito instintiva, música muito directa também, ao mesmo tempo é uma música muito pensada…

É música de dança, não é ciência. Nem há ciência nisso. As pessoas dançam ou não dançam.

Sim…

Se as pessoas não dançam é porque não é boa. Ponto. Não há ciência. Qualquer pessoa do Top 10 – os gurus da música de dança – faz música para pôr as pessoas a dançar. Cada um faz aquilo que sabe. Eu não vou fazer canções como um alemão porque não cresci com Kraftwerk. Conheci bastante Kraftwerk na minha idade adulta, não cresci com Kraftwerk. Não cresci, não conheço! E muitos dos produtores com quem trabalhamos nunca ouviu Kraftwerk! Nunca. Zero. Tento fazer música para arrancar emoções às pessoas. Tento não glorificar demasiado, não nos acho especiais a esse ponto. A nossa magia, o que é fantástico no nosso processo, é o facto de nós, desde muito cedo, dialogarmos com as várias correntes musicais. De encontrar os pontos de contacto onde as coisas, onde os mundos, realmente se tocam. Em última instância é irrelevante estares a fazer kuduro, ou baile funk ou kizomba. Os géneros existem, são interessantes, mas não tentamos ser de um género ou de outro.

Podem usar tudo?

Não é bem usar. É como o DJ. O DJ tem a música x no prato 1 e a música y no prato 2. E vai tocar essa canção. E depois tem um crossfade. Esse crossfade à esquerda toca o prato 1 e à direita toca o prato 2, no meio tocam os dois ao mesmo tempo. Ou seja, aquele momento, aquela união, aqueles dois mundos é o que nos interessa. Não vamos usar tudo, o que nos interessa é que as coisas quando unidas façam sentido. Para a nossa busca para a nossa procura interessam pontos de contacto. Eu já não sei quem é que influenciou quem. Eu sei que a música afro-cubana de descendentes de escravos mudou para sempre a música moderna angolana. O semba, como nós o conhecemos, a música zairense como nós a conhecemos, teve uma influência directa da música afro-cubana ou afro-latina. Os discos viajavam; eu tenho amigos na Colômbia que me apresentam músicas de artistas angolanos de quem eu nunca ouvi falar. E tenho uma colecção bastante extensa de música angolana. Músicos que desapareceram para sempre. Onde é que esse jovem gravou? E como gravou? Não faço ideia, o que sei é que as coisas viajavam. Quem é fez isso? Como? É o que me interessa nas literaturas coloniais. Eu fui lá, eu vi! Colômbia é África. Há bairros totalmente negros. Aquela coisa da televisão, com as misses universo e as concorrentes colombianas todas loiras e com feições europeias, dá-nos uma ideia totalmente diferente do país. Tal como o Brasil, quando lá vamos, é totalmente diferente.

É estranho que alguém que esteja tão próximo da palavra, esteja num grupo onde a palavra está subalternizada, como os Buraka.

Não está, pelo contrário.

São palavras escolhidas pelo ritmo, mais do que pelo significado…

É um aspecto da linguagem. Um dia hei-de fazer um trabalho poético sobre os Buraka. Não é automático, garanto.

Não é nada automático, aliás…

O meu processo de escrita é muito engraçado.

O “Carnaval de Luanda”, aliás, acho que é um exemplo bom disso, ou seja, nada daquilo é automático. E uma pessoa se conhecer um pouco da história percebe…

Sim, claro, concordo consigo. Não se pode estar a forçar. O nosso processo de escrita é o seguinte. Sem dúvida, somos escravos do ritmo, das percussões, e isso é bom. É bom impor-se limites e tudo o que tens de fazer tem de caber naquele ponto. E, garanto, que se não for o sentimento, se não está na cara a emoção no primeiro minuto, podia ser a palavra mais brilhante para aquele poema ou aquela letra que não entra. Uma coisa maravilhosa é inventar palavras, criar palavras, ir quase de encontro à essência da comunicação, quase como quando éramos crianças. Põe uma criança chinesa e uma criança africana, não podiam ser mais diferentes, como é que conseguem brincar juntas? Como conseguem comunicar? Quais são os pontos de contacto? Com a língua? Oiço suecos a gritar “candongueiro” e não sabem o que é que significa. Mas tentam aproximar-se ao máximo da palavra “candongueiro”. Logo, quando escrevemos, temos de dar sentido a algo de maneira que provoque e crie uma imagem num ouvinte, e que seja pronunciada de acordo com a ideia e a imagem. É das coisas mais difíceis com que já me deparei, escrever canções. É mesmo difícil.

A procura será pela palavra-essência…

Palavra transversal, independentemente da língua e das referências culturais. Transversal. E quando não encontramos, inventamos. E criamos novas. A transversalidade é uma coisa que não está presa aos códigos da língua portuguesa ou da língua inglesa. Vamos pela fonética, vamos pelo ritmo. Só que com o barulho das luzes parece muito simplista mas não é. Exige trabalho, dá trabalho, demora mas tem de ser. Tem de estar mais perto da essência. As crianças adoram Buraka. É quase como esses pintores que pintavam maravilhosamente bem e depois começaram a desconstruir e a pintar como crianças, porque é ir à essência. É dar coisas que provocam emoções.

E as palavras dos Buraka são isso?

É isso. Se no teu ouvido está certo, então está certo. Mas se existe uma forma Buraka é quando as coisas entram na caixa exacta! Em frente de uma plateia de 50 mil pessoas aquilo tem de estar ali, encaixa e está certo e liberta! Às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos.

“O meu papel essencial é acender a faísca que vai alimentar a fogueira”

O site da agência Voz tem um texto bem interessante que diz…

Não sei o que diz, nunca li.

Diz, por exemplo, «se um dia nos depararmos com qualquer tipo de revolução cultural lusófona, Kalaf Ângelo poderá muito bem ser o seu rosto, voz e atitude». Parece-lhe?

A sério, nunca li isso… (Risos.)

Acha que podia ser? Já está no meio de uma revolução cultural…

Sim, eu sei. Eu sei o que estou a fazer, não estou a andar ao acaso. Sei o que me motiva e quais são os meus princípios e as minhas preocupações. Se eu sou o rosto dessa revolução? Eu acho que não, eu acho que está para vir. Os verdadeiros revolucionários estão para vir. O meu papel essencial é acender a faísca que vai alimentar a fogueira.

Mas que revolução seria essa?

Para começar, precisamos encontrar uma base comum e essa base precisa de ser tanto no plano cultural, como no plano político e no social-económico. Voltando atrás na conversa – educação. A partir do momento que uma história que é comum é contada sob três, quatro versões diferentes, então nós seremos obrigados a saber essas três ou quatro versões. Ou, então, encontra-se uma versão comum. E é aí exactamente que eu estou a trabalhar. Não podemos dar a contar a história da humanidade sob pontos de vista tão distantes e sujeita a agendas multi-cívicas, agendas que excluem o outro. Se continuarmos a achar que esse é o caminho a seguir, acho que estamos errados. Particularmente, acho que estamos a caminhar para o abismo, onde não há mais valores que nos sustentam como sociedade. Para mim é o ponto mais importante e vou fazer com aquilo que sei, escrevendo, dizendo, aquilo que acho que está ao meu alcance. Mas há outros actores que têm de ser chamados para esse palco.

E a poesia, ainda consegue…

Sim. Tenho e vou fazendo uns versos. Vou escrevendo mas agora estou em diálogo com artistas plásticos. Este livro fez-me reaproximar deles, ouvi-los, como é o caso do Miguel Januário e outras pessoas que admiro muito e que usam muito a poesia nos seus trabalhos.

E há por aí trabalhos que estão a ser desenvolvidos?

Sim, alguns. É o que eu digo, eu escrevo muito por conversas, preciso de conversas e gosto de conversar com pessoas sobre outras questões, outras formas de ver o mundo.

A culpada do gosto pela moda é a mãe

Há outra coisa que fala aqui no livro, uma das crónicas chama-se exactamente assim: “Eu amo a moda”. Essa relação com a moda começou muito cedo? Quando é que começou a gostar desse universo?

A minha mãe é a grande culpada disso! (Risos.) Não é o que está a pensar!

Pois não! (Risos.)

Eu tenho um irmão dois anos mais velho do que eu. Dois anos não é quase nada, especialmente, os rapazes, em certa idade, são muito parecidos. A minha mãe, sei lá, por preguiça, por questões económicas, tinha tendência de comprar coisas iguais para os dois. (Risos.)

Eu não sou génio mas não tenho vontade, desejo de me parecer com o colega do lado. Quando não conseguia defender as minhas posições, eu preferia cortar, estragar, pintar, o diabo a quatro, só para me distanciar da roupa do meu irmão. Andei a ler tanto que, hoje, ao trabalhar sobre a ideia de querer parecer diferente, até vou ao encontro da ideia do uniforme. A ideia do uniforme é uma maneira de fazer com que o vestuário não transmita nada mais nada menos do que o necessário. Essa economia de informação, essa coisa de adoptar o fato e a gravata, respeita esse princípio, não é? O adoptar certas peças clássicas, como o casaco de cabedal – é uma referência histórica e eu, ao adoptá-lo, entro nessa história, faço parte dessa história.

A sua ideia do uniforme é de que a outra pessoa saiba logo quem é quando olha para si?

Não, não, não. Eu gosto de trabalhar sobre cânones, gosto quando algo é familiar, para depois…

Para depois subverter…

Para subverter essa ideia. Mas, a verdade, é que gosto quando as coisas têm uma base comum de trabalho, de acção, comunicação e, depois, podemos começar a acrescentar. O gosto dessa base comum é o vestuário. E a moda para mim representa essa base comum. Representa esse primeiro passo. Provavelmente deve ter reparado na minha gravata, meias e um ou outro acessório. Trabalho sobre essa ideia de uma linha contínua. E podes oscilar, pelo menos agora, gosto dessa minha aproximação à moda nesse ponto. Passar de adolescente para a idade adulta, olhar a moda como forma de extravasar para chegar ao ponto de unificar, de harmonizar, de encontrar uma base de entendimento comum. E depois colocar a personalidade dentro dessa base comum, aí vamos dar ao que realmente interessa. Em segundo plano, é a relação com a moda, que é o facto de eu gostar de design e da história do design. Gosto tremendamente das pessoas que fazem coisas com as mãos, que saibam executar e fazer uma peça, desde os pedreiros, padeiros, cozinheiros, alfaiates, etc, etc.

E gasta muito tempo a escolher a roupa, a comprar a roupa?

Não…

Não?

Não, por causa da ideia dos uniformes, eu compro cada vez menos e só compro as mesmas coisas.

Tem as suas marcas preferidas?

É uma questão de silhueta, como toda a gente. Sei que há certos cortes em que uns quilos a mais, uns quilos a menos não me afectam. O que interessa é a forma como a roupa me assenta, logo opto pela camisa e fato que têm um corte que acho de acordo com a minha estrutura.

Agora também tem uma marca própria (Rest of the World)?

Sim, tenho, estou a construir…

Qual é a ideia? Ainda tem poucas coisas e está ligada aos Buraka também…

É uma extensão, uma extensão daquilo que fazemos. Por conhecer, por estar familiarizado com essa coisa – tenho muitos amigos designers e estou muito próximo dessa forma trabalhar -, tenho vindo a achar que é importante, que é o caminho a seguir. Mas não sabemos como é que vamos continuar a consumir música… mas sei que o vestuário continua presente nos nossos hábitos, mais do que nunca. Não estou a inventar nada, estou a aprender.

Mas qual é o caminho que quer percorrer com a marca?

Sinto que dei o primeiro passo, que era importante. Pôr o nome na rua. Mas é um processo que vai demorar, é fazer colecções…

Homem, mulher, criança?

Homem, mulher, criança se for necessário.

E desenhadas por si?

Em equipa, tudo é em equipa. Trabalhamos sempre em equipa – na música, no resto. A escrita é o meu único acto solitário, depois tenho os meus editores, é uma relação com um grupo de pessoas que me ajudam, para já a arranjar soluções para os textos, a criar e a colocarem-me perguntas e que me ajudam a encontrar outras soluções para os textos. Por isso, digo, todo o homem vale pela equipa que tem. Sou sempre apologista desse princípio.

É um bom princípio para acabar.

Então terminamos aqui.

Extraído de: http://m.redeangola.info/especiais/kalaf-epalanga/

Naturalidade:

Benguela, Angola

Data de nascimento:

Fevereiro de 1978

Primeiro livro publicado:

Estórias de Amor para Meninos de Cor (2011)

Kalaf Epalanga Alfredo Ângelo nasce – e passa a maior parte da infância e juventude – na cidade de Benguela, em Angola, no seio de uma família de funcionários públicos. Muda-se, contudo, para Lisboa aos 17 anos, com a intenção de se inscrever num curso de Gestão e regressar ao país natal. A ideia não se concretiza: os ares de Lisboa fazem-no mudar de ideias e acaba por nem se inscrever na faculdade. Em vez disso, deixa-se apaixonar pelo mundo da arte e particularmente pelo da música. Começa por se juntar a alguns projetos na área do jazz. Mais tarde, há de completar também dois álbuns de spoken word. No entanto, é em 2002, depois de cofundar a editora independente Enchufada e a banda de kuduro eletrónico Buraka Som Sistema, que se torna conhecido do grande público.

Ao mesmo tempo que os Buraka Som Sistema vão ganhando popularidade, tanto em Portugal como no estrangeiro, Kalaf vai abraçando outras áreas artísticas, nomeadamente a escrita. Em 2011, assinando como Kalaf Ângelo, publica o primeiro livro, Estórias de Amor para Meninos de Cor, uma coleção de crónicas anteriormente editadas no jornal Público que é posteriormente escolhida para integrar o Plano Nacional de Leitura como Livro Recomendado para a Formação de Adultos. Três anos depois, adotando o nome Kalaf Epalanga, lança um segundo livro de crónicas, O Angolano Que Comprou Lisboa (Por Metade do Preço). Desdobrando-se em projetos nas mais diversas áreas, mantém a música e a escrita como prioridades e anuncia para breve a estreia como romancista.